来源:中国西藏网2014-10-17

《文成公主》藏文化大型史诗剧由域上和美集团、拉萨市布达拉文旅集团出品,是唯一集数十种藏族非物质文化遗产元素的藏文化经典史诗巨作。据了解,《文成公主》藏文化大型史诗剧由序和《大唐之韵》、《天地梵音》、《藏舞大美》、《高原之神》、《藏汉和美》五幕构成。作品深入到汉藏历史文化、民族风俗、自然景观中发掘资源,综合运用大唐歌舞和西藏地区流传久远的藏舞、藏戏、佛号念唱等艺术形式,以人工舞台结合自然山川,以高科技手段呈现非物质文化遗产,把戏剧、音乐、舞蹈和现代舞美手段融为一炉,构成华美乐章。

国家级非物质文化遗产——藏戏

可以说,《文成公主》藏文化大型史诗剧是由带着蓝面具的藏戏舞者用史诗传唱的形式串起来的。

藏戏是西藏地区最有代表性的剧种之一,被称为藏文化的“活化石”,列入第一批国家级非物质文化遗产名录。蓝面具藏戏是藏戏中最为主流的一个种类,在藏语里被称为“温巴”。演出时,有的要戴藏戏面具,包括温巴面具、人物面具和动物面具,从面具的造型和色调上区别人物性格的善、恶、忠、奸。其他就是一般的粉面与红脂,没有复杂的脸谱。

《文成公主》藏文化大型史诗剧以拉萨自然山川为背景,在文成公主曾经扎营的拉萨慈觉林村,循着公主的足迹,在高原圣域的璀璨星空下,由带着蓝面具的说唱艺人,用传统的藏戏说唱形式将观众带回到1300多年前,重温大唐文成公主与吐蕃王松赞干布和亲的故事,也传唱了汉藏和美的动人史诗。剧中,还用了创新的手法制作了数个高2.5米,宽2米的巨型蓝面具,来展现传统藏戏和独特的藏文化。

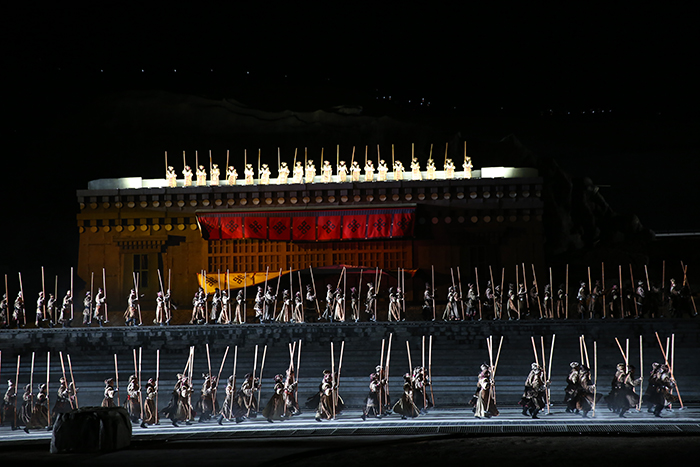

国家级非物质文化遗产——卓舞

《文成公主》藏文化大型史诗剧在“序”的部分加入了山南的卓舞。气势磅礴的舞台表现力可迅速把观众吸引到吐蕃人民当时高亢豪放的生活风情中。

“卓舞”在藏语中被称为“腰鼓舞”,是藏舞中难度最高的舞蹈,由众人参与表演,舞蹈队形为圆圈式,节奏先慢后快,曲调低沉缓慢,舞姿刚健豪放,气势磅礴,极显阳刚之美。

为了更好地展现藏文化特色,在第3幕,文成公主梦中与松赞干布相遇的场景当中,还增加了舞台化的昌都地区热巴舞表演中使用的道具热巴鼓,使梦境更加唯美。而昌都地区的热巴舞也是西藏自治区级的非物质文化遗产。

西藏自治区级非物质文化遗产——喇嘛玛尼说唱

第二幕《天地梵音》文成公主离开长安前往逻些城(今天的拉萨)。漫漫长路,公主思乡之情涌上心头,但想起和亲重任,她毅然摔碎日月宝镜,斩断乡愁,带着“天下没有远方,人间都是故乡”的情怀,破除万难,前往吐蕃。第4幕,乘载释迦牟尼十二岁等身像的车陷在雪中,文成公主与众人合力推车的场景中,为使场面更加震撼,演出更具表现力,表演中增加了五六十名饰演僧人的演员和道具法螺。而吐蕃的百姓在赞普的号召下,也一同为大唐来的公主诵经祈祷。在这些场景中,都加入了西藏的民间说唱艺术喇嘛玛尼。

以六字真言为代表的嘛呢石作为舞台元素呈现在观众面前,同时辅以身着酱红色僧袍的僧人在舞台上的诵经吟唱,不仅丰富了表现形式,也让观众在藏族僧人低昂悠远的佛号念唱中,感受到藏地浓郁的宗教色彩和藏族人民血液中流淌着的宗教元素。

西藏自治区级非物质文化遗产——果卓舞

果卓舞,藏语意为圆圈歌舞。它是随着藏民族生产生活的发展而产生和变化的,有打青稞、捻羊毛、喂牲口、酿酒的劳动歌舞,有颂扬英雄的歌舞,有表现藏族风俗习惯、男婚女嫁、新屋落成、迎宾待客的歌舞。

在第三幕《藏舞大美》中,文成公主及送亲队伍,一路带着释迦牟尼十二岁等身像、金鞍玉缰、绫罗绸缎、书卷典籍等前往吐蕃。公主怀着美丽的遐想,与松赞干布在梦中相会。公主斩断乡愁,加快脚步前往吐蕃,并沿途了解吐蕃人民的生活与风俗。

果卓等藏族民间舞蹈在舞台上的呈现,并配合人工舞台和高科技视听技术,把传统歌舞与现代舞美元素融为一炉,构成华美乐章。这一篇章,将藏族舞蹈的原发性、宗教性和神秘感,淋漓尽致地呈现在世人眼前。

西藏自治区非物质文化遗产——牛皮船制作技艺

在《文成公主》藏文化大型史诗剧中,增加了52艘从曲水县俊巴村专门定制的西藏旧时的轮渡工具牛皮船。牛皮船是藏族古老的水上交通工具,形似喇嘛庙内的大铜锅,在剧中使用,不仅还原了1300多年前文成公主进藏的真实状况,也能让观众现场感受到藏文化的独特魅力。

俊巴的牛皮船制作技艺是西藏自治区第三批非遗项目。

西藏自治区非物质文化遗产——“谐钦”舞蹈、打阿嘎

“打阿嘎”是藏族群众在夯屋顶时,一边劳动、一边唱歌的场景。“打阿噶”时,劳动者分成两组,劳动时统一步调,歌声此起彼伏。

上一篇:习近平给文艺界的六句箴言

下一篇:解密国际文化产业形势的五大特点

所属类别: 媒体焦点